4人の関係者がそれぞれの角度で語る~誰もが魅了された「栗さん」の素顔~

10年間という壮大なドラマを近くで見守ってきた関係者が、栗山監督の素顔を語り、贈る言葉をつづった。それぞれの角度から見た「栗さん」も同じように愛され、尊敬されるべき指揮官だったことが垣間見える。その人となりや信念には誰もが惹(ひ)かれ、感謝の思いにあふれていた。

元Fヘッドコーチ・阿井英二郎氏「最も自分に厳しい監督」

私は選手、コーチとしてプロ野球界で計8人の監督と接してきました。栗山さんは最も自分に厳しい監督でした。感動し、喜んで泣くことはあっても、悔し涙を流す人ではなかった。「負けてたまるか」という思いを物腰の柔らかさで包み込んでいた。

プロなので勝たなければいけない。勝たせなくてはいけない。ただ、「ダブルゴール」を目指していたように感じます。勝利と選手の人間形成。ユニホームを脱いだ後、「野球をやっていて良かった」と思える人生を選手に歩ませてあげたかったんだと思います。

私も今、栗山さんにとても感謝しています。自分としては失敗の多かったコーチ時代ではありますが、人生に彩りをつけていただいた。大きな自信も得られました。

強い縁も感じます。18年秋。日本ハムを退団して3年後です。偶然、機内でお会いしました。札幌国際大の教授就任のお話をいただいていた頃です。揺れ動いていた心を察してか、栗山さんは「やった方がいい」と強く背を押してくれました。

ヤクルトでの現役時代は頼れる兄貴という存在でした。「栗さん」、「阿井ちゃん」と呼び合える間柄に戻れるのかな、と今は少しだけ楽しみにもしています。

(13~15年、ヘッドコーチ、現札幌国際大教授)

本紙評論家・岩本勉氏「夢追い人」、そして「待つ人」

栗山監督とは「夢追い人」、そして「待つ人」だった。野球少年がそのまま大人になったような、キラキラとした印象が強い。指導者経験を持たずに就任した当時は、雑音も耳にしたことだろう。しかし、ぶれない強い信念は見事だった。

選手の心をつかみ、動かすことを徹底した。選手たちが活躍する前提には監督が起用しなければ始まらない。「自分自身でもぎ取れ」がこれまでの球界の通説だが、栗山監督は全員に“権利”を与え、促し、トコトン待った。

看板打者に駆け上がった中田しかり、ここで結果が出なければ早々の帰国もあったレアードしかり。そして可能性を信じて信じて信じ抜き、命を懸けて磨いた大谷。野球の本場で今、拍手喝采を浴びる二刀流を送り出したのは、まさに栗山監督だ。

日本ハム監督で10年。一時代を築き、「チームはファミリー」という輪を何よりも重んじ、大切にした。だからこそ中田の一件では、“家長”としてどれだけ心を痛め、悩んだことか。一睡もできずに朝を迎えた姿が、思い浮かぶ。

気遣いと共に、人間の生々しさを伝え続けた。1つのボールに対して、全員で死に物狂いに取り組むことを改めて教えてくれた。栗山監督、ありがとうございました。まずはゆっくり休み、10年間できなかった「自分時間」に充ててください。お疲れさまでした。

(本紙評論家)

栗山町喫茶店のママ・中川京子さん「これからも町に残って!」

生活拠点を置く栗山町の人たちにとって、栗山監督は「宝物」だという。指揮官が愛する町内の喫茶店「ツモロー」のママ・中川京子さん(69)は「一般の人にも分け隔てなく接してくれて。店に来ると、いつも気を使ってくれます」とその人柄を明かす。

毎回頼むお気に入りのメニューは「ポークジンジャー」。日本ハム選手の写真やサインが飾られる店内で、栗山監督はホっと一息ついていた。

栗山町の知名度アップにも大きく貢献してくれた。京子さんは「10年前まではよく『どこにあるの?』と聞かれて、夕張の隣ですと答えていた。栗山監督のおかげで全国にうちを知ってもらうことができた」と感謝する。

「退任されると聞いた時は寂しかったけれど、10年間本当にお疲れさまです。これからも町に残ってください」。名前が同じ縁で交流が始まり、少年野球場「栗の樹ファーム」を設立。町民にとって指揮官はかけがえのない存在となっていた。

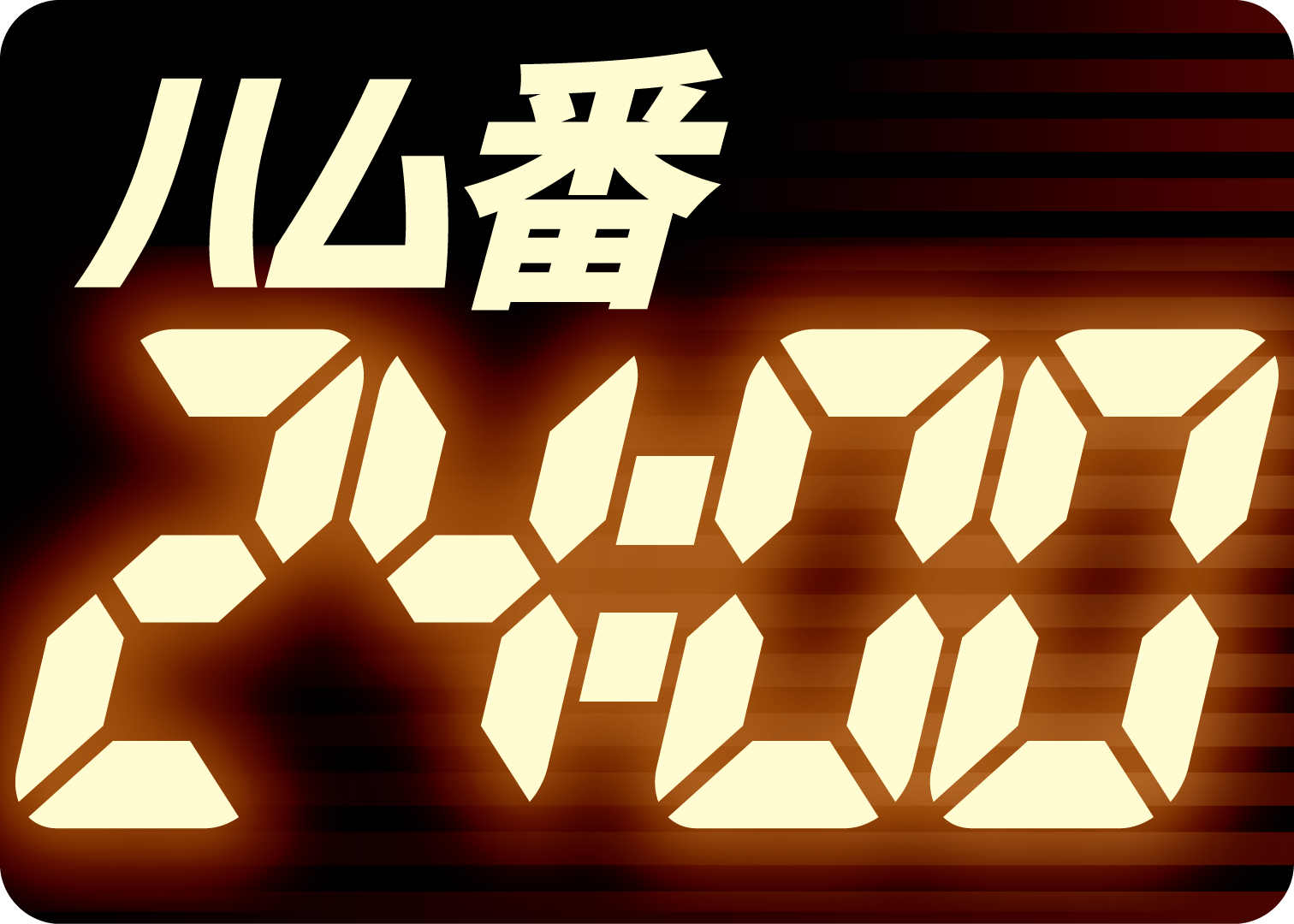

14~17年担当キャップ神馬崇司記者「素振り」を欠かさない人

「素振り」を欠かさない人だった。16年、チームをリーグ優勝&日本一に導いた。2度も監督の胴上げを間近で見ることができた。担当記者として、まさに「冥利(みょうり)に尽きる」だ。

その年のオフ。話してくれた。「どうすれば選手をキラキラ輝かせられるか。こっちも死ぬ気でやらなきゃダメだよね。選手が毎日、素振りをするのと一緒。オレも妥協しちゃいけないんだ」。その言葉が今でも脳裏に焼きついている。

教授を務める白鴎大の自室は書籍で埋め尽くされていた。オフには、さまざまな人物に会いに出向いた。現役の狩猟家と膝を突き合わせたこともあった。

指導に役立つヒントや勝利の秘訣(ひけつ)を常に探る。英断する際の覚悟を身につける。すべては選手のため、チームのため。常に努力を惜しまなかった。

だから番記者は皆、監督に惹(ひ)かれた。16年のリーグ優勝時、報道陣の先陣を切って両手を差し伸べた。メットライフドームのベンチ裏。いの一番に握手を交わしたかった。柔和な笑顔で「ありがとうね」と言っていただいた。きのうのことのようだ。

(14~17年、日本ハム担当キャップ)