【赤黒戦士、シンジを語る】⑨トップチームコーチ・元MF砂川誠 ピクシーと感覚がすごい似てる

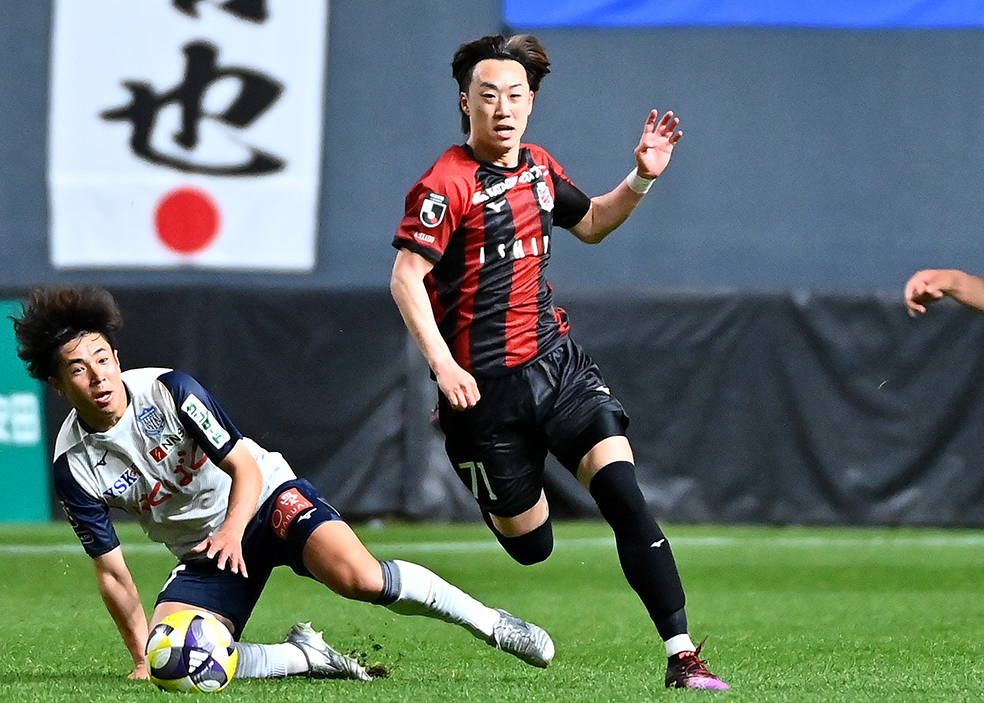

今季限りで現役を引退するMF小野について証言した砂川誠コーチ(右)

今季限りで現役を引退するMF小野について証言した砂川誠コーチ(右)

〝天才〟MF小野伸二(44)の素顔に迫る「赤黒戦士、シンジを語る」最終回は特別編の北海道コンサドーレ札幌OBで、今季からトップチームのコーチに就任した砂川誠氏(46)。2人が高校時代の28年前、初対戦した時の感想まで話してもらった。

2022年11月5日最終戦セレモニーでゴール裏のサポーターと一緒に集合写真を撮る札幌の選手ら

2022年11月5日最終戦セレモニーでゴール裏のサポーターと一緒に集合写真を撮る札幌の選手ら

選手としてプレーが見られなくなるのは残念

小野が引退するシーズンにトップチームのコーチに就任したことも何かの巡り合わせだ。「選手としてプレーが見られないのは残念だなと思うし、シンジ自身もまだプレーしたい気持ちは絶対あると思う。でも、シンジとサッカーの縁が切れる訳がないので、今後うちのクラブにも残ってもらっていろいろなことを残してもらいたいけど、決定しているわけじゃない。(求められる)規模が日本とか世界。シンジを欲しいと言う人たちはたくさんいる。魅力あるクラブを思い描いて、その情熱を共有し、それが一緒の方向で何かできることがあれば嬉しい。北海道にいることの素晴らしさや財産が日常になると当たり前になっちゃうと思う。いなくなってから気づくんじゃなくて、いる間にそういうものを伝えて言っていかないと」。引退後も札幌の未来へ向けて活動を共にしたいと願う。

1995年全日本ユース準決勝 市立船橋vs清水商

この記事は有料会員限定です。

登録すると続きをお読みいただけます。

衝撃のファーストインパクトだった。1995年の全日本ユース準決勝。市立船橋高3年の砂川と清水商高1年の小野が決勝進出を懸けて激突した。試合前までは「有名でしたけど、直接見たことはなくて。そうは言っても自分は3年生でむこうは1年生。『そんな大したことねえだろ』と僕だけじゃなくて周りの選手達も『大丈夫だよ』みたいな話をしていた記憶があります」。

「全然違うところでサッカーをしてる子だった」

ところが試合が始まると「やべえな、あいつ」と評価は一転。結果は2-4で敗戦した。「今と変わらないですね。ボールを取りに行ったらはたかれるし、行かなかったらどんどん運ばれて決定的な仕事をされる。明らかに別次元でサッカーをしている人を初めて見た。同じ高校生なら『いや、俺の方が』って思うけど、全然違うところでサッカーをしてる子だった」。30年近く経った今でも色あせない青春の一頁だ。

2001年7月7日 J1柏vs浦和

6年後、今度はプロの舞台で対戦した。2001年7月7日のJ1リーグ、柏vs浦和戦。対戦はこれ一度のみだ。「ピクシーと感覚がすごい似てるなって思った。一切ヘッドダウンしないし、(ボール奪取に)行かなかったら好きなことされるし、かといって飛び込めないオーラというか雰囲気を持っていた。同じような(感覚で)対戦した選手はピクシーくらいかな。そういうのを持った選手って、僕が一緒にプレーした選手の中ではほんと特別な存在だった」。日本人では唯一無二の存在と感じていた。

そして2014年、チームメートに

砂川コーチが現役引退する1年前の2014年、小野が札幌に加入。2人は初めて同じチームのユニホームに袖を通すことになった。「自分としてもサッカー人生の財産。僕もシンジもちょっとケガがちだったのもあって、なかなか同時にスタートからは難しかった。でも、シンジと同じピッチに立つためには良いプレーをしないとそこに入れない。一緒にピッチに立ちたいと練習した。『あ、サッカーってやっぱこうだよね』っていうのを改めて気付かせてくれた」。翌年、2人は小学生を対象とするサッカー教室を立ち上げるなど、ピッチ外でも交流は続いた。

互いに愛着あった背番号「8」は深井に継がせた

背番号「8」への愛着も同じだった。小野は札幌移籍前、浦和やオランダ・フェイエノールトで「8」を背負った。札幌では砂川が背負っていたため、足すと「8」になる「44」を選んだ。15年シーズン終了後、背番号8は小野に受け継いでもらいたいという主旨の記事が出たが、「あれ、言わされたとこありますけどね、周りに(笑)。でも、その後、シンジと少し話して『せっかく良い番号だから、若い選手の方が良いんじゃない』って話になったと記憶してます」。そして「8」は、当時20歳のMF深井一希(28)に受け継がれた。

2016年3月13日、砂川誠の引退セレモニーで札幌サポーターが掲げる

2016年3月13日、砂川誠の引退セレモニーで札幌サポーターが掲げる

「世界、日本中の注目が集まるゲーム。僕自身も楽しみ」

砂川コーチは18年に札幌のアカデミーコーチとして復帰。今季トップチームのコーチに就任し、宮の沢のピッチで同じ時間を共有している。12月3日の最終戦へ「もちろん出場のチャンスはあると思う。ここ数週間、コンディションも非常に良いし、それを手助けすることも自分の仕事の一つだと思うので、しっかりコミュニケーションを取っていきたい。一つの最終戦というより、きっと世界、日本中の注目が集まるゲームだと思うので、僕自身も楽しみですし、良いものになるという期待感があります」。高校時代から同じ時代を過ごしてきたサッカー人の一人として、しっかりとその最後を見届ける。